%20(1).jpg)

Разработка сильного продукта в Недвижимости: этапы и инструменты

Как спроектировать востребованный продукт с учетом восприятия потребителя. Подход агентства Paper Planes к разработке сильной продуктовой стратегии.

Почему продукт важнее, чем кажется

Когда речь заходит о девелопменте, большинство людей представляют бетон, фасад, этажность, нормы и метражи. Но мы — маркетологи — всегда говорили, что продукт — это не только то, что построено, но и то, как это воспринимается. И именно восприятие определяет скорость выбывания, маржинальность и ценность проекта.

Больше 10 лет назад я впервые предложил идею: пустить маркетологов на ранние этапы проектирования. Не только к названию ЖК и рекламной кампании, а прямо к архитектуре, планировкам, материалам, зонам общего пользования. Ответ был — в лучшем случае — удивление. В худшем — откровенное неприятие: «Вы что, проектировать собрались?!»

Но нашлась первая смелая компания — «Сити XXI век» с концепцией миниполиса. Мы разобрали проект с точки зрения маркетинга, предложили свою логику — и он заработал. Потом была «Брусника», потом RBI, «Наш Северный город» и многие другие. Мы увидели: технически грамотные, но невыверенные с точки зрения потребителя решения — ведут к снижению продаж. А иногда и к провалу. И наоборот: когда продукт проектируется с учётом жизни, а не только норм — он работает лучше.

Цикл продуктовой конкуренции: как меняются приоритеты

Каждые 5–7 лет в девелопменте происходит волна переосмысления: появляются новые фичи, рынок адаптируется, и снова приходится изобретать. Мы выделяем четыре стадии продуктовой конкуренции в рамках конкурентной стратегии:

1. Функциональность — «Наш дом умеет вот это!»

Витражное остекление, необычные фасады, дизайнерские лобби, модные фишки. Продукт как витрина новизны.

2. Стандартизация — «Как у них, но дешевле и ближе»

Успешные решения быстро копируются, рынок выравнивается, начинается гонка за оптимизацией.

3. Сервис — «Наш ЖК управляется как отель»

Акцент смещается на эксплуатацию, атмосферу, впечатления. Объекты становятся похожими — побеждает управление.

4. Цена — когда отличий почти не осталось, в игру вступает прайс

И дальше — по новой: нужны новые смыслы, новые ценности.

Понимание, на каком этапе находитесь вы, — критично для управления продуктом. Это позволяет определить, какие усилия нужны: где — создавать новые смыслы, где — усиливать сервис, а где — оптимизировать издержки.

Маркетологам важно не просто реагировать на рынок, а придумывать новые ходы, находить слабые сигналы и формировать ожидания клиентов. Их задача — держать компанию в состоянии постоянного обновления и поиска точек роста. Именно они приносят свежий взгляд, задают вопросы, которые обычно не задают в ПЗ, и помогают не «догонять», а «опережать» рынок.

При этом проектировщики, архитекторы и инженерные команды опираются на нормативы, правила, стоимость, технологичность. Их работа важна, но она часто исходит из ограничений, а не из потребностей покупателя. Без связи с рынком, без маркеров смысла и актуальности — даже идеально выполненный проект может не продаться.

Поэтому важно соединять эти два мира: стратегическое мышление маркетинга и точность инженерии. И начинать этот разговор нужно не после ПД, а до первого эскиза.

Проектировать нужно не объект, а его восприятие

Мы предлагаем менять рамку: от проектирования объекта — к проектированию восприятия. Люди оценивают не планировки, а то, как им будет жить в этом пространстве. И делают это не по 1–2 параметрам, а сразу по пяти.

Именно через эти 5 линз клиент сравнивает проекты. Именно они формируют ценность и влияют на выбор.

Важно понимать: все 7 шагов перехода от проектирования объекта к проектированию восприятия нужно проходить, учитывая эти 5 контуров. Иначе получится «слепое пятно»: можно проработать квартиру, но не учесть район; вложиться в МОПы, но не продумать двор; придумать вау-функции, но забыть о репутации застройщика. Каждый шаг анализа — от сценариев до трендов — должен быть пересечён с этими слоями, чтобы продукт был целостным, понятным и ценным в глазах клиента.

7 шагов к сильному продукту: инструменты, которые мы применяем

Шаг 1. Анализ факторов выбора

Начинать стоит с количественного исследования с широкой выборкой — 400+ человек, включающей как покупателей, так и тех, кто отказался от сделки. Далее применяется кластерный анализ, в частности — k-means кластеризация, чтобы выявить устойчивые поведенческие паттерны. Это позволяет сегментировать аудиторию не по возрасту или доходу, а по мотивации и логике выбора: например, «молодая семья с приоритетом школы», «одинокий пользователь, ищущий тишины», «семья, переезжающая ближе к родителям» и др.

Далее каждый сегмент оценивается с трёх точек зрения:

- экономическая перспектива: есть ли в этом сегменте платёжеспособный спрос;

- физическая реализуемость: можем ли мы построить то, что они хотят;

- доля в базе: насколько большой это сегмент по сравнению с другими.

Это даёт ответ на ключевой вопрос: на кого стоит ориентировать продукт, с кем он «состётся», кому будет органичен. Так маркетинговая аналитика напрямую соединяется с маркетинговой стратегией продукта и бизнес-целями проекта.

Шаг 2. Проработка сценариев проживания

Сценарии важнее метража. Кто-то покупает жильё детям, кто-то — родителям, кто-то — чтобы работать из дома. Важно не просто знать эти сценарии, а обеспечить соответствие продукта задачам, которые человек хочет с его помощью решить.

Мы опираемся на методику Jobs to be Done (JTBD), которая предлагает смотреть не на покупателя, а на «работу», которую он хочет выполнить. Люди не просто покупают квартиру — они «нанимают» её для определённой цели: например, чувствовать безопасность, обеспечить гибкость, быть ближе к природе или сосредоточиться на себе.

На основе JTBD выделяются 3–5 поведенческих сегментов. Далее проверяется, какие элементы продукта помогают этим сегментам выполнять свою «работу»: гибкий open-space, приватная кухня, шумозащищённая спальня, сквозной двор, лифт на уровне парковки и т.д. Именно соответствие этих решений ключевым «работам» клиента делает продукт органичным и продаваемым.

Шаг 3. Классификация функций: must-have vs wow

По методике Кано мы разделяем все проектные решения на 4 категории:

- обязательные — если их нет, проект не рассматривается;

- желательные — делают выбор в пользу;

- вау-факторы — усиливают эмоции и ценность;

- нейтральные или раздражающие — увеличивают бюджет, но не ценность.

.png)

Это позволяет переосмыслить, на что тратить ресурс. Возможно, не стоит делать фонтаны и «мачты» у подъездов, а лучше — улучшить планировку или звук.

Такой подход напрямую влияет на продаваемость объекта: помогает усилить ключевые параметры, которые влияют на выбор, и избежать лишних затрат на то, что не добавляет ценности в глазах клиента.

Итог — рост уходимости квартир, снижение сроков экспозиции и повышение маржи. Продукт становится более точным и конкурентоспособным.

Шаг 4. QFD: развёртывание потребностей в проект

Quality Function Deployment — методика системного перевода запросов клиента в инженерные и проектные параметры. Её суть — в построении специальной матрицы, где с одной стороны указаны потребности клиента, а с другой — конкретные характеристики продукта, которые на эти потребности влияют.

Например, если для клиента важна «тишина в спальне», то это обеспечивается не одной функцией, а целым набором параметров: шумоизоляцией стен, использованием бесшумных лифтов, удалённостью мусоропровода, материалами перекрытий, направлением окон и т.д.

.jpg)

QFD помогает не просто зафиксировать пожелания, а связать их с инженерными решениями, расставить приоритеты и понять, где вложения дадут максимальный эффект. Это создаёт логичное, понятное, обоснованное ТЗ для архитекторов, инженеров и подрядчиков — и защищает проект от случайных или избыточных фич.

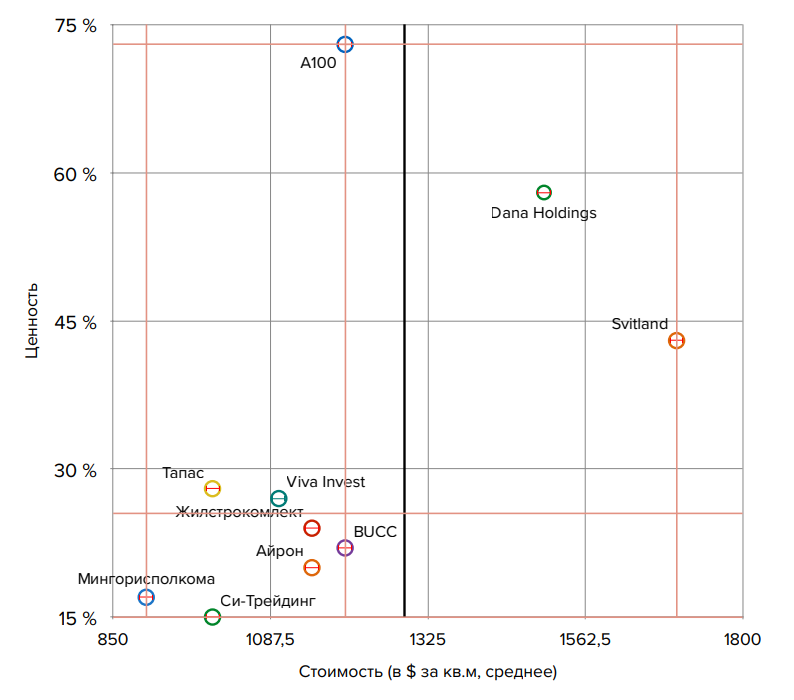

Шаг 5. Ценностно-стоимостной анализ в контексте стратегии ценообразования

Здесь важно начать с изучения рыночной цены и того, как клиент её воспринимает. Мы сопоставляем стоимость продукта с той ценностью, которую он транслирует: насколько цена кажется справедливой, какие характеристики усиливают или снижают восприятие ценности.

Далее оцениваем перспективы управления ценой — за счёт чего можно повысить или сохранить маржу. Учитываются три фактора:

- скорость выбывания (уходимость квартир);

- значимость конкретных характеристик для клиента;

- общая рыночная конъюнктура.

Если возникает дисбаланс между себестоимостью и ценностью в глазах покупателя — можно либо адаптировать продукт, либо усилить его подачу. Этот подход особенно критичен в перегретых рынках, где любое несовпадение резко снижает ликвидность.

Шаг 6. Геоанализ окружения

Если в районе не хватает еды, спорта, медицины — эти функции можно встроить в проект. Мы анализируем насыщенность территории по сценариям, строим тепловые карты и на их основе формируем инфраструктурную стратегию.

Например, если поблизости нет коворкинга — он должен быть в проекте. Это сразу усиливает ценность и снижает риски недозаполнения. Но этим не ограничивается.

Иногда задача масштабнее: не просто усилить жилой комплекс, а перепроектировать целый район, чтобы он стал жизнеспособным. Один из таких кейсов — работа в Алма-Ате, где мы столкнулись с угрозой появления гетто из-за отсутствия баланса функций, социальной неоднородности и монотонной застройки.

Заказчик уже реализовал часть объектов в переданном ему районе и на практике увидел, что дальнейшее строительство может привести к стагнации: район рисковал превратиться в гетто из-за функционального перекоса, социальной однородности и нехватки ключевых инфраструктурных элементов.

Вместе с ним мы переработали структуру и сценарии, встроили недостающие функции, предложили изменения в логике транспортной и социальной доступности.

В результате проект стал не только архитектурно, но и социально устойчивым — и получил поддержку на уровне города. Это хороший пример того, как продуктовое проектирование может влиять не только на дом, но и на городскую среду в целом.

.png)

Шаг 7. Трендовый анализ: вперёд на 3–5 лет

Мы тестируем продукт на устойчивость: останется ли он актуален? Какие технологии, привычки, ценности изменятся? Мы анализируем международные кейсы, урбанистику, культурные сдвиги.

Один из примеров — проект, который мы делали вскоре после COVID. Мы оценивали, как изменились паттерны проживания: возросла потребность в приватности, увеличилось значение домашних рабочих мест, изменилась роль балконов, дворов, зон для уединения.

Такие «чёрные лебеди» резко сдвигают предпочтения, и продукт, актуальный вчера, сегодня может не продаваться.

Поэтому трендовый анализ — не разовая история. Его нужно проводить регулярно, чтобы не просто следовать за рынком, а находить идеи, которые сформируют новые стандарты. Это способ управлять будущей ценностью продукта и снижать стратегические риски.

Вместо вывода: продукт — это не про метры

Сегодня продукт — это не просто набор характеристик. Это совокупность факторов, которые влияют на восприятие и выбор: от доверия к застройщику до логики двора и ощущения тишины в спальне.

Чтобы создавать сильные продукты, нужно работать не с метрами, а с восприятием. Для этого мы предлагаем использовать пять контуров анализа: застройщик, район, двор, дом, квартира. А чтобы проект стал точным и востребованным — пройти семь шагов, от анализа факторов выбора до трендового прогнозирования.

Всё это требует переосмысления роли маркетинга. Маркетинг — не отдел рекламы, а связующее звено между логикой клиента и архитектурой проекта. Чем раньше он подключается к разработке продуктовой стратегии — тем выше шанс, что проект будет не просто построен, а понят, принят и куплен.

%20(1).jpg)

%20(1).jpg)