.jpg)

Ошибки в разработке маркетинговой стратегии

В этой статье разбираем, почему даже опытные компании совершают критические ошибки в разработке маркетинговой стратегии. Рассмотрим, как неправильная аналитика, отсутствие системы измерения и нечеткое понимание аудитории мешают бизнесу расти. Делимся инструментами и практиками, которые помогут избежать этих ошибок и выстроить работающую стратегию продвижения.

Введение

Каждая компания мечтает о комплексном росте: увеличении продаж и расширении клиентской базы, укреплении позиций бренда и достижении впечатляющего ROI от маркетинговых вложений. Но путь к успеху часто оказывается усеян промахами, которые съедают бюджет и демотивируют команду. Ошибки в разработке маркетинговой стратегии представляют собой не просто досадные недоразумения, а реальные потери денег, времени и рыночных возможностей. Почему даже опытные специалисты наступают на одни и те же грабли? Разберемся, как построить работающую систему продвижения без типичных провалов.

Почему ошибки в маркетинговой стратегии так опасны

Последствия ошибочных решений не всегда очевидны сразу, но их корень лежит глубже текущих проблем. Главная опасность кроется в непонимании своей зоны извлечения прибыли — того самого сегмента рынка, где компания может максимально эффективно создавать ценность и монетизировать свои компетенции. Когда бизнес не знает эту зону, он теряет рынок: конкуренты методично захватывают перспективные ниши, клиенты переходят к тем, кто точнее попадает в их потребности, а маркетинговые инвестиции не приносят ожидаемой отдачи.

Почему так происходит? Представьте компанию без чёткого понимания, где именно она создает максимальную ценность. Её маркетинговые усилия становятся хаотичными: она пытается угодить всем подряд, распыляет ресурсы на каналы, которые не работают, и упускает действительно прибыльные возможности прямо под носом. Ниже разберём, какие конкретные ошибки приводят к таким потерям и как их избежать.

Глобальная статистика вскрывает масштаб проблемы. От 30% до 50% маркетологов признаются, что недостаточно хорошо понимают свою аудиторию. Ещё более тревожные цифры приходят из исследования: 44% бизнесов не имеют количественного представления о влиянии своего маркетинга на результаты, а 87% маркетологов считают данные самым недоиспользуемым активом в организации. Это означает, что большинство компаний принимают решения практически вслепую.

Финансовые потери

Первая опасность кроется в бессмысленном расходовании бюджета. Российские компании инвестируют от 9% до 20% от оборота в маркетинг, это огромные суммы. На международном уровне масштабы ещё впечатляющее: по данным, глобальный рынок цифровой рекламы оценивался в $667 млрд в 2024 году, с прогнозом роста до $786 млрд к 2026 году. При этом 72% компаний теряют бюджеты на контекстную рекламу из-за неэффективного управления кампаниями. Без понимания своей зоны извлечения прибыли эти колоссальные инвестиции уходят в песок.

Потеря рыночных позиций

Вторая проблема связана с утратой конкурентных преимуществ. Пока вы топчетесь на месте, конкуренты захватывают вашу аудиторию. Привлечение нового клиента стоит в среднем в 7 раз дороже, чем сохранение существующего. При этом 81% потребителей должны доверять бренду перед покупкой, что делает репутационные потери особенно болезненными.

Основные ошибки при разработке маркетинговой стратегии

Непонимание целевой аудитории

Самая фундаментальная ошибка в маркетинговой стратегии лежит не в плоскости отдельных тактических промахов, а в непонимании своей зоны извлечения прибыли. Это комплексная проблема, которая включает в себя целый букет взаимосвязанных вопросов без ответов: поверхностное знание целевой аудитории, размытое понимание собственных конкурентных преимуществ, неспособность определить, где именно компания создаёт максимальную ценность для клиентов. К этому добавляется неясность насчёт того, какие сегменты рынка реально готовы платить за ваше предложение, и туман вокруг того, как всё это соотносится с действиями конкурентов.

Без чёткого понимания зоны извлечения прибыли все остальные маркетинговые усилия теряют эффективность. Вы можете безупречно выполнять тактические задачи: запускать красивые кампании, настраивать таргетинг, оптимизировать конверсии, но при этом двигаться совершенно не в том направлении. Это как идеально упакованный поезд, который мчится по неправильным рельсам.

Возьмём классический пример с покупкой SIM-карты. На первый взгляд все покупают одно и то же: кусочек пластика с мобильной связью. Но на самом деле люди решают совершенно разные задачи. Студент первого курса ищет дешёвые звонки родителям в другой город, потому что бюджет ограничен, а созваниваться приходится часто. Бизнесмен в командировке платит за стабильный быстрый интернет в роуминге, так как ему нужно участвовать в видеоконференциях и работать с документами без задержек. Турист-иностранец готов переплатить за возможность подключиться максимально быстро, без визита в офис и знания языка. А пенсионеру важен простой тариф без скрытых платежей, чтобы спокойно звонить детям и не переживать, что с него вдруг спишут лишнее за ненужные гигабайты.

Каждая из этих «работ» требует своего маркетингового сообщения, своих каналов коммуникации и даже своих продуктовых акцентов. Понимание настоящей Jobs To Be Done позволяет создавать маркетинг, который резонирует с реальными потребностями людей, а не с абстрактными демографическими сегментами.

Иногда компании описывают аудиторию слишком широко: «владельцы малого бизнеса» или «B2B-сегмент» — и думают, что это нормально. Но реальность не такова: владелец небольшой пекарни на окраине города и руководитель цифрового-агентства с командой в 30 человек формально оба попадают в категорию «малый бизнес». А по факту это люди из параллельных вселенных.

У них кардинально разные бизнес-модели: один продаёт физический продукт с пиковым утренним спросом и ежедневной выручкой, другой — интеллектуальные услуги с циклом сделки в несколько месяцев. Они следят за разными метриками: владелец пекарни смотрит на проходимость и средний чек, агентство — на LTV клиента и маржинальность проектов. У них разные боли: один борется с закупкой ингредиентов и текучкой персонала, другой — с поиском крупных клиентов и удержанием талантливых специалистов. И даже коммуницируют они в разных мирах: локальная реклама и соцсети против LinkedIn и отраслевых конференций.

Попытка говорить с обеими аудиториями одинаково — прямой путь в никуда. Ваше послание не зацепит никого, потому что оно слишком общее. Маркетинг без чёткой сегментации будет сравнимо с разговором в пустоту, где эхо не возвращается.

Фрагментарный анализ и отсутствие системного видения

Большинство компаний запускают маркетинг наугад: дали бюджет, включили рекламу, надеются на чудо. Но профессиональный маркетинг — это математика, а не магия. Вот 3 частые ошибки, которые превращают его в дорогую лотерею.

Действия без понимания финансовой механики бизнеса

Некоторые компании не умеют раскладывать рост на составляющие. Им кажется, что «нужно просто больше продавать», и они льют деньги в рекламу, не понимая, какие именно винтики бизнес-машины нужно подкрутить.

Посмотрите на реальный случай. Медицинская сеть хотела поднять выручку примерно на 180 миллионов — серьёзная задача. Можно было бы просто удвоить рекламный бюджет и молиться. Но когда разложили задачу на элементы, картина значительно изменилась.

Выяснилось, что рост складывается из 3 компонентов, которые работают как множители: количество клиентов, как часто они приходят, сколько платят за визит. Чтобы получить тот самый прирост в 30%, достаточно было подтянуть каждый показатель всего процентов на девять. Добавить примерно семь с половиной тысяч новых пациентов к базе в 83 тысячи. Сделать так, чтобы из 10 человек 3 пришли еще один дополнительный раз за год. И слегка, буквально на сто с небольшим рублей, поднять среднюю стоимость услуги.

Вместо абстрактного «растём на треть» появляются достижимые цели по каждому направлению. А главное, становится ясно, куда направлять ресурсы.

Работа с поверхностными данными вместо глубокой аналитики

Вторая беда: компании не стремятся копать глубже очевидного. Та же медицинская сеть начала с простого: в городе два миллиона жителей, значит, это наш рынок. Но стоило начать анализировать слой за слоем, как картина поменялась кардинально. Убрали младенцев, глубоко пожилых людей, тех, у кого нет денег на платную медицину — осталось меньше миллиона. Дальше выяснили: большинство обращений требуют либо слишком узкой специализации, либо наоборот совсем базовых вещей, которые проще и дешевле решить в поликлинике по ОМС. Когда отфильтровали всё это, реальная целевая аудитория сжалась до каких-то 40 тысяч человек. Из двух миллионов!

Или другой пример из того же кейса. Компания несколько лет собирала базу клиентов — десятки тысяч людей, которые хоть раз воспользовались услугами. Но никто толком не анализировал эту базу. Однако, прогнав через сегментацию, обнаружилась золотая жила: около 50 000 бывших пациентов, которые с высокой вероятностью готовы вернуться. Не нужно их с нуля привлекать, они уже знают клинику, доверяют ей. Просто надо напомнить о себе в правильный момент правильным способом. Если даже половину из них вернуть, получите тысячи дополнительных визитов практически без затрат на привлечение.

Ещё момент, который вскрывается только при детальном анализе — разная эластичность сегментов. В одном направлении медицины можно безболезненно поднять цены процентов на одиннадцать, в другом — максимум на три, иначе клиенты разбегутся. Если всем отделениям дать одинаковый план «вырасти на 9%», часть физически не сможет его выполнить, а часть недоиспользует свой потенциал. Без глубокой аналитики такие вещи не видны — все смотрят на усреднённые показатели по компании и принимают неправильные решения.

Не интегрируют маркетинг в операционную систему компании

Третья проблема: изолированность. Маркетинг ставит свои цели, отдел продаж — свои, продуктовая команда — свои, сервис — свои. Все оптимизируют локально, а компания в целом стоит на месте или даже откатывается назад.

Простой пример: маркетинг должен прогнозировать спрос. Но если этот прогноз не интегрирован с закупками и производством, начинается хаос. То товар кончается в разгар спроса, то склады забиты невостребованной продукцией. Или маркетинг обещает клиентам быструю доставку, а логистика работает в старом режиме. Или реклама показывает одну цену, продажи называют другую, а в договоре оказывается третья.

Модное слово «клиентоцентричность» часто понимают неправильно, как будто нужно всем улыбаться и говорить «клиент всегда прав». На деле это означает другое: нужно выстроить все внутренние процессы так, чтобы в точках контакта с клиентом не возникало разрывов и противоречий. Чтобы то, что обещает маркетинг, реально выполняли продажи, продукт соответствовал рекламе, а сервис не уменьшал всё хорошее впечатление, которое создали на предыдущих этапах.

Эффективный маркетинг невозможен без понимания общей механики бизнеса, детального анализа данных на всех уровнях и тесной интеграции с остальными функциями компании.

Отсутствие системы измерения

Представьте, что вы управляете самолётом без приборной панели. Двигатели гудят, что-то происходит, иногда чувствуете турбулентность, но высоту не видите, скорость неизвестна, запас топлива под вопросом. Примерно так выглядит маркетинг без системы измерения.

Компания продолжает вкладывать деньги в разные каналы, что-то делает, где-то мелькает реклама, периодически появляются продажи. Но никто толком не понимает причинно-следственных связей. Это классический пример «чёрного ящика»: на входе бюджет, на выходе иногда результат, а что происходит внутри — загадка. Без чётких метрик невозможно понять, какие действия приносят прибыль, а какие лишь создают иллюзию активности и сжигают ресурсы впустую.

Проблема усугубляется тем, что большинство компаний используют поверхностные инструменты. Они смотрят на количество кликов, радуются росту показов, считают переходы на сайт. Но настоящая эффективность маркетинга измеряется совсем другим — результатом в деньгах: сколько прибыли принёс каждый вложенный рубль, какие каналы дают клиентов с максимальным LTV, на каком этапе воронки происходят основные «утечки» потенциальных покупателей, какова реальная окупаемость каждого направления.

Методология «Фабрика Процессов» предлагает выход из этого замкнутого круга через построение прозрачной системы управления маркетингом. Суть подхода в том, чтобы разложить весь маркетинговый механизм на понятные процессы: от первого касания с клиентом до повторной покупки и рекомендаций. Каждый процесс разбивается на этапы, каждый этап получает чёткие метрики и ответственного владельца, а все данные интегрируются в единую систему визуализации.

Это не просто сквозная аналитика, которая показывает путь клиента от клика до покупки. Это более глубокая история, понимание полной экономики каждого канала: не только стоимость привлечения (CAC), но и пожизненная ценность клиента из этого канала (LTV), срок окупаемости вложений, реальная маржинальность с учётом всех затрат, процент возвратов и повторных покупок.

Сюда же входит когортный анализ — отслеживание поведения групп клиентов во времени. Он показывает, как меняется качество трафика из разных источников, какие изменения в продукте или маркетинге реально повлияли на удержание и монетизацию, где скрыты долгосрочные эффекты, которые не видны в краткосрочной перспективе.

И наконец, ключевой элемент: комплексные дашборды, где вся критически важная информация собрана в одном месте. Не разрозненные отчёты из десятка систем, которые нужно вручную сводить в Excel, а живая картина состояния маркетинга в реальном времени. Руководство и команда видят полную картину эффективности, могут моментально реагировать на изменения, принимать решения на основе данных, а не интуиции или чьего-то мнения.

Без такой системы измерения вы управляете маркетингом вслепую, надеясь на удачу. «Фабрика Процессов» помогает включить свет и увидеть, что на самом деле происходит с вашими деньгами и усилиями.

Отсутствие гибкости

Многие компании упорно придерживаются созданной когда-то концепции, даже когда очевидно, что она перестала работать. Яркий пример — ребрендинг Jaguar в конце 2024 года. Бренд выпустил рекламу со слоганом «Copy Nothing», но показал моделей в ярких костюмах вместо автомобилей. Кампания полностью игнорировала наследие бренда и оттолкнула существующих клиентов. Желание радикально измениться без учета мнения аудитории привело к волне критики.

Как избежать типичных ошибок

Оценивайте всю ситуацию в комплексе

Пожалуй, одна из главных ловушек — принимать решения на основе изолированных данных. Эффективная оценка маркетинга требует холистического взгляда. Нужно одновременно анализировать количественные показатели (трафик, конверсии, продажи, стоимость привлечения) и качественные (удовлетворённость клиентов, их отзывы, репутацию в медиа). Важно учитывать внешний контекст: сезонность бизнеса, действия конкурентов, макроэкономическую ситуацию. Например, рост продаж в декабре может быть связан вовсе не с гениальной рекламной кампанией, а с предновогодним ажиотажем.

Обязательно смотрите на взаимосвязи между каналами. Часто клиент видит вашу рекламу в соцсетях, потом ищет в интернете название компании, читает статью в блоге, подписывается на рассылку и только через месяц покупает по ссылке из email. Какой канал сработал? Все вместе. Изолированный анализ даст искажённую картину.

И наконец, оценивайте соответствие маркетинга другим функциям компании. Красивые кампании бессмысленны, если продукт не дотягивает до обещаний, отдел продаж работает по-старому, а сервис отпугивает клиентов грубостью. Комплексная оценка помогает избежать ошибочных выводов на основе выхваченных из контекста цифр.

Моделируйте на основании текущих данных

Прежде чем влить серьёзные деньги в новый канал или радикально изменить стратегию, потратьте время на построение финансовой модели. Соберите базовые показатели: текущую стоимость привлечения клиента, конверсию на каждом этапе воронки, средний чек, частоту повторных покупок, маржинальность.

На основе этих данных постройте несколько сценариев развития событий: пессимистичный (всё пойдёт хуже ожиданий), реалистичный (наиболее вероятный исход) и оптимистичный (если звёзды сойдутся идеально). Для каждого сценария рассчитайте точку безубыточности, срок окупаемости инвестиций и потенциальную прибыль.

Определите критические метрики — те пороговые значения, при достижении которых нужно останавливать кампанию или кардинально менять подход.

Моделирование защищает от слепых инвестиций в непроверенные гипотезы. Вместо авантюры вы получаете взвешенное решение с просчитанными рисками.

Определите, кто будет отвечать за реализацию

Маркетинг не может существовать отдельно от исполнения. Сколько прекрасных концепций осели мёртвым грузом в корпоративных папках только потому, что никто не понял, кто именно должен всё это воплощать в жизнь?

Критически важно назначить конкретных владельцев для каждого направления маркетинга. Не «отдел занимается контекстной рекламой», а «Сергей отвечает за Google Ads, его KPI — стоимость квалифицированного лида не выше 1500 рублей при конверсии минимум 12%». Чёткие зоны ответственности и измеримые показатели — вот что превращает стратегию в результат.

Убедитесь, что у команды есть необходимые компетенции. Если вы решили делать упор на контент-маркетинг, но в штате нет сильного редактора и дизайнера, то план провалится, как бы гениально он ни выглядел на бумаге.

И самое главное: интегрируйте маркетинг с другими функциями. Регулярные встречи с продажами, продуктовой командой, сервисом помогают держать всех в одной информационной реальности. Если вы планируете серьёзную работу по развитию маркетинга, рекомендуем провести стратегическую сессию с участием ключевых людей из всех функций, что это синхронизирует понимание целей и распределит зоны ответственности так, чтобы все тянули в одну сторону, а не в разные.

Глубокое исследование аудитории

Инвестируйте время в изучение реальных клиентов:

- проводите глубинные интервью с существующими покупателями;

- анализируйте поведение на сайте через веб-аналитику;

- собирайте обратную связь после каждой покупки;

- создавайте детальные портреты с конкретными болями и целями.

Эта работа окупится многократно при создании релевантных сообщений. Если вы планируете провести комплексную работу по развитию бизнеса, рекомендуем заказать стратегическую сессию с участием всей команды. Избегайте крайностей: не делайте описание слишком широким, но и не уходите в детали, которые не влияют на покупку.

Регулярный анализ конкурентов

Делайте это системно: раз в квартал, с фиксацией результатов и выводами. Анализируйте не для копирования, а для понимания рынка:

- что работает у конкурентов?

- какие промахи они совершают?

- где есть незанятые ниши?

Используйте специализированные инструменты для отслеживания рекламных кампаний и контента. Больше практических советов можно найти в материале о том, как провести стратсессию эффективно.

Тестирование перед масштабированием

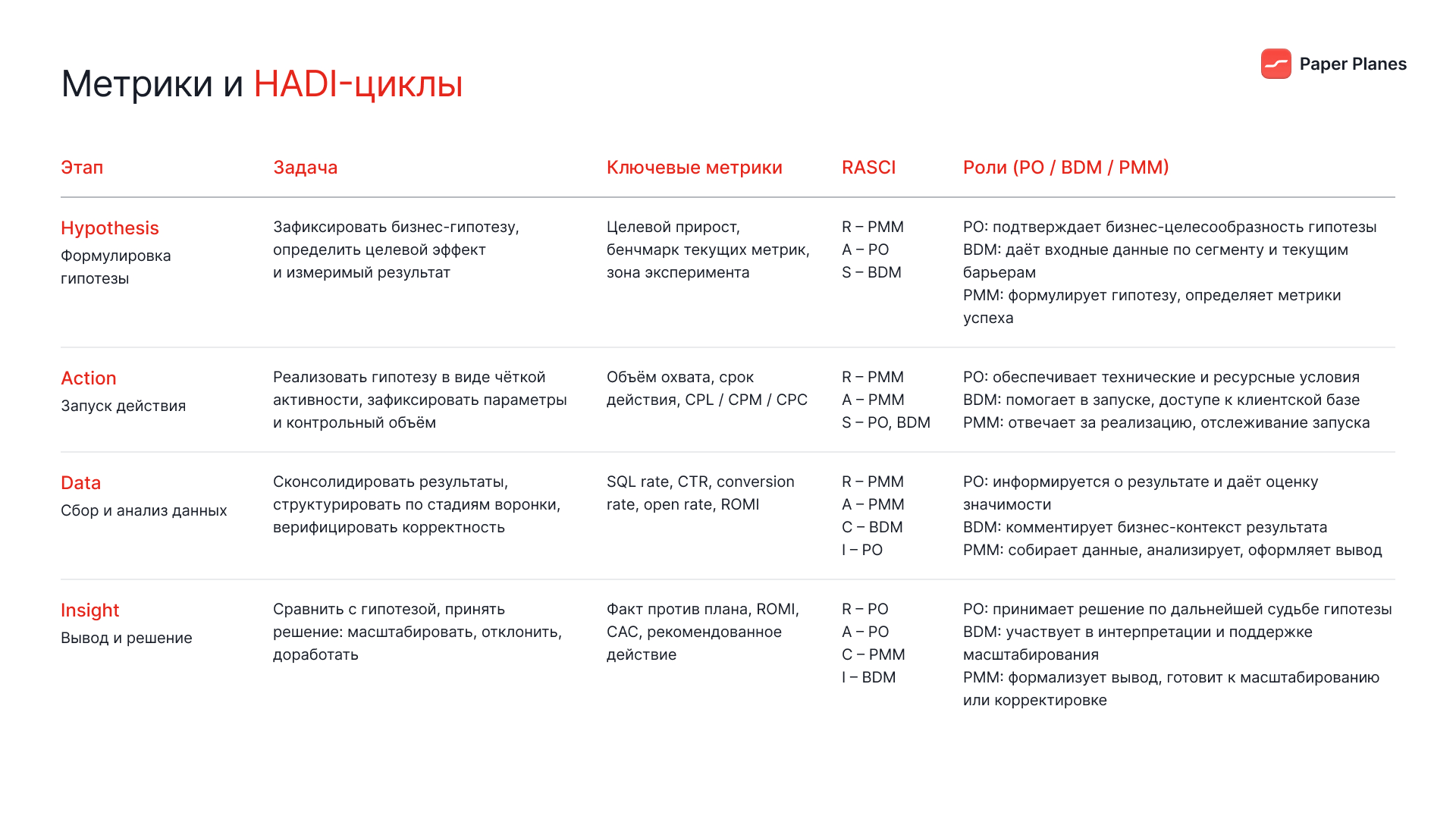

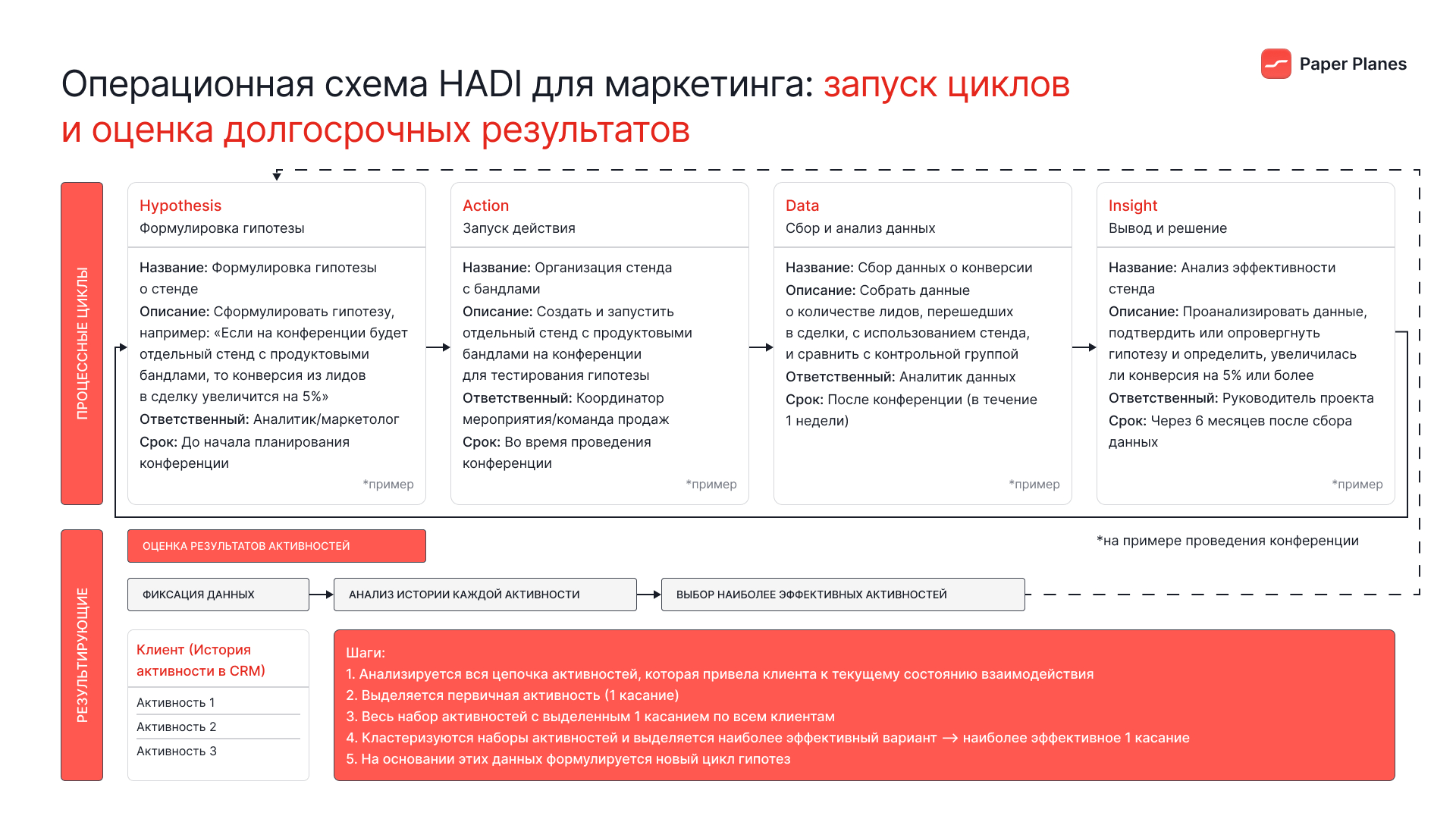

Метод HADI-циклов

Не стоит запускать масштабные кампании без предварительной проверки гипотез. Используйте методологию HADI-циклов для быстрого тестирования идей с минимальными вложениями.

HADI расшифровывается как Hypothesis — Action — Data — Insights. Это итеративный процесс, где каждый цикл приближает вас к работающему решению.

Начинаете с гипотезы. Не абстрактной идеи, а чёткого проверяемого утверждения с конкретными цифрами. Ее можно проверить и либо подтвердить, либо опровергнуть.

Дальше переходите к действию. Запускаете пилотную кампанию с ограниченным бюджетом — обычно 10-15% от той суммы, которую планируете вложить при масштабировании. Можете параллельно тестировать 2-3 подхода или канала, чтобы сразу сравнить эффективность.

Через 2-4 недели собираете данные.

И наконец самое важное: извлекаете инсайты. Подтвердилась ли исходная гипотеза? Если да — масштабируйте, вы нашли работающий канал. Если нет, подумайте какие выводы можно сделать. Может, аудитория была выбрана правильно, но креативы не зашли? Или, наоборот, сообщение отличное, но таргетинг промахнулся? А может, канал вообще не подходит для вашего продукта, и стоит протестировать что-то совсем другое?

На основе этих инсайтов формулируете новую гипотезу и запускаете следующий HADI-цикл, уже более точный, учитывающий полученный опыт.

Запускайте пилотные кампании небольшими бюджетами:

- Выберите 2-3 канала для тестирования.

- Запустите кампании с ограниченным бюджетом.

- Измерьте результаты за 2-4 недели.

- Проанализируйте эффективность каждого канала.

- Масштабируйте только работающие направления.

Данные показывают: 63% бизнесов уже увеличили свои маркетинговые бюджеты. Ключ к успеху не в объеме вложений, а в грамотном распределении средств.

Внедрение аналитики

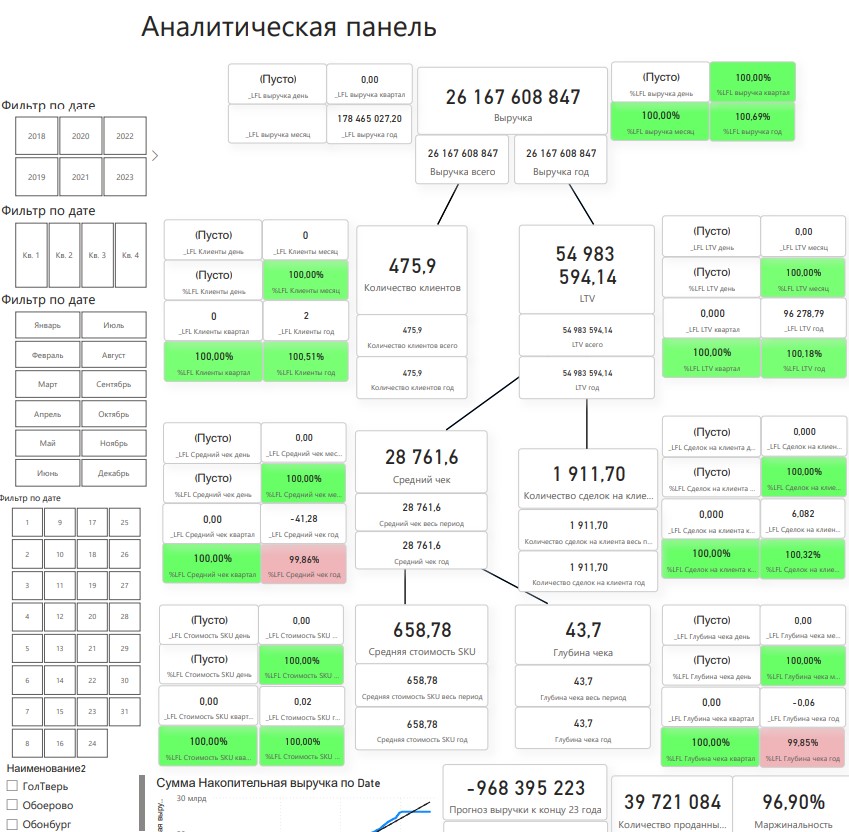

Внедрение системы аналитики через дашборды

Когда система сбора и интеграции данных выстроена, наступает время визуализации. Здесь нужно понимать ключевой принцип: дашборды — это последний, а не первый шаг автоматизации аналитики. Многие компании совершают ошибку в обратном порядке: покупают дорогую BI-систему, строят красивые графики, а через месяц обнаруживают, что половина данных собирается некорректно, треть дублируется, а результаты не помогают принимать решения.

Правильная последовательность начинается с построения целевой модели данных. Сначала определяете, какие конкретно решения вы будете принимать на основе дашборда, какие метрики для этого нужны, и в каком виде данные должны поступать. Только после этого можно говорить о визуализации. Бессмысленно разворачивать дашборд, если не понимаете, как правильно собираются исходные данные.

В подходе, основанном на данных, любому бизнесу нужны минимум два типа дашбордов, решающих разные управленческие задачи.

Финансовый дашборд строится на основе финансовой модели бизнеса и показывает экономику маркетинга в цифрах. Обычно включает четыре блока.

Первый блок: состояние клиентской базы. Сколько у вас активных клиентов, как меняется их количество в динамике, распределение по RFM-сегментам: кто ваши чемпионы, приносящие основную выручку, кто лояльные покупатели, кто в зоне риска ухода, кто уже потерян и требует реактивации.

Второй блок: финансовые метрики. Выручка и прибыль с разбивкой по периодам, валовая маржа в процентах, стоимость привлечения клиента и его пожизненная ценность, критически важное соотношение LTV к CAC (если меньше 3- канал убыточный в долгосрочной перспективе).

Третий блок: операционные показатели. Скорость оборачиваемости товара или услуг, процент позиций в дефиците, конверсия на каждом этапе воронки продаж с выделением узких мест, где теряется больше всего потенциальных клиентов.

Четвёртый блок: эффективность маркетинга. ROI по каждому каналу привлечения, стоимость целевого действия, конверсия маркетинговых лидов в квалифицированных лидов для продаж, затем в реальных платящих клиентов.

Все эти показатели визуализируются не только в текущем состоянии, но и в динамике — можно отслеживать тренды, сравнивать периоды, строить прогнозы на основе исторических данных. Именно здесь проявляется главная ценность дашборда: он позволяет не фиксировать прошлое, а смотреть в будущее, видеть траекторию движения бизнеса и корректировать её до критических отклонений.

Клиентский дашборд фокусируется на том, как клиенты воспринимают продукт и компанию. В центре — North Star Metric, одна ключевая метрика, наилучшим образом отражающая ценность вашего предложения для клиента. Для стримингового сервиса это время активного просмотра в неделю, для SaaS-продукта — количество значимых действий в системе, для маркетплейса — частота совершения покупок. Эта метрика показывает реальную вовлечённость, а не просто факт оплаты.

Дальше идут индикаторы удовлетворённости и лояльности: индекс потребительской удовлетворённости, индекс потребительских усилий (насколько легко и приятно клиенту с вами взаимодействовать), индекс готовности рекомендовать. И критические показатели удержания: какой процент клиентов остаётся через месяц, квартал, год после первой покупки, и обратная сторона — процент оттока. Эти метрики предсказывают будущее бизнеса лучше любых финансовых показателей текущего периода.

Важный нюанс: дашборды должны различаться по уровням управления. Маркетологу-исполнителю нужна операционная панель с ежедневными показателями для быстрой диагностики и оперативного реагирования.

Ещё одной функцией дашбордов является вовлечённость персонала. Люди эффективнее работают, когда ведётся счёт. Когда маркетолог видит на своей панели, что до выполнения месячного плана осталось семь квалифицированных лидов — у него появляется конкретная цель на сегодня. Когда команда наблюдает рост показателей и видит результат своих усилий, это мотивирует сильнее любых корпоративных речей.

Практическое внедрение идёт поэтапно. Сначала формируется полный список источников данных и анализируется возможность выгрузки из них информации. Разрабатывается макет дашборда: структура страниц, какие показатели визуализировать, какие типы графиков использовать для разных метрик. Создаётся дизайн элементов, макет согласовывается с будущими пользователями — важно, чтобы дашборд был понятен тем, кто будет с ним работать.

После согласования начинается техническая реализация: вёрстка визуальной части в выбранном BI-инструменте (Power BI, Google Looker Studio, Яндекс DataLens), подключение реальных источников данных вместо тестовых, настройка автоматического обновления показателей. Затем обязательное тестирование: проверка корректности передачи данных из всех источников, тестирование частоты обновления, сверка итоговых показателей с контрольными расчётами.

Интеграция источников может реализовываться двумя способами. Первый: прямое подключение к системам через API или предоставленные доступы, BI-инструмент забирает данные напрямую. Второй: автоматическая выгрузка данных из разных систем в промежуточное хранилище, единую базу данных, откуда их уже считывает дашборд. Второй вариант технически сложнее, но даёт больше гибкости в обработке и трансформации данных перед визуализацией.

После завершения настройки пользователям передаются доступы к дашборду вместе с инструкцией по использованию и регламентом работы: как часто проверять показатели, на какие отклонения реагировать немедленно, какие метрики требуют еженедельного анализа, а какие ежемесячного.

Правильно построенная система дашбордов превращает маркетинг из непредсказуемой чёрной магии в прозрачный механизм с понятными рычагами управления. Вы видите не только что происходит, но и почему, и что конкретно нужно изменить для улучшения результата.

Система сквозной аналитики покажет весь путь клиента от первого касания до покупки:

- настройте автоматические отчеты;

- регулярно изучайте данные (минимум раз в неделю);

- принимайте решения на основе фактов, а не интуиции;

- отслеживайте эффективность каждого канала с точностью до рубля

Заключение

Успешная разработка маркетинговой стратегии строится на глубоком понимании аудитории, тщательном анализе рынка и готовности адаптироваться. Системный подход помогает избежать типичных ошибок: исследуйте перед запуском, тестируйте гипотезы малыми бюджетами, измеряйте результаты и корректируйте курс на основе данных. Даже опытные маркетологи совершают промахи, но профессионалы быстро их выявляют и исправляют. Регулярный аудит, гибкость и опора на аналитику становятся ключами к эффективному продвижению в условиях стремительно меняющегося рынка.

%20(1).jpg)

%20(1).jpg)